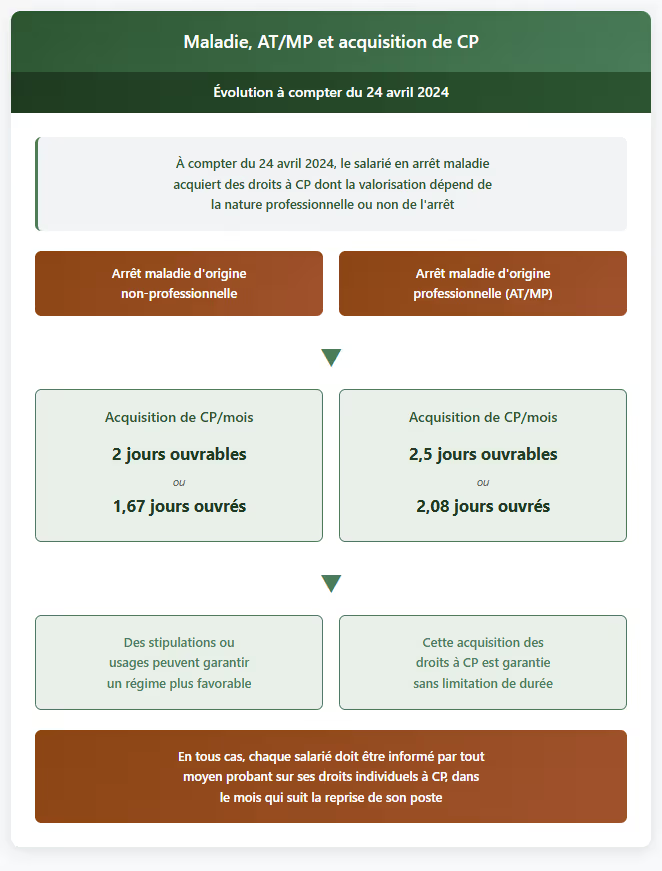

La loi DDADUE du 22 avril 2024 transforme radicalement la gestion des congés payés en France. Désormais, vos salariés en arrêt maladie acquièrent 2 jours ouvrables de congés par mois (jusqu'à 24 jours/an), et 2,5 jours pour les accidents du travail ou maladies professionnelles.

7/8/2025

La loi portant Diverses Dispositions d'Adaptation au Droit de l'Union Européenne (DDADUE) du 22 avril 2024 marque un tournant majeur dans la gestion des congés payés en France. Cette réforme, entrée en vigueur le 24 avril 2024, vise à harmoniser le Code du travail français avec les exigences du droit européen, particulièrement en matière d'acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail.

Imaginez : vous tombez malade et vous perdez vos congés payés. Logique ? Pas selon l'Europe. Deux textes européens (la Charte des droits fondamentaux et une directive de 2003) disent clairement : "Malade ou pas, vous avez droit à vos congés."

En septembre 2023, nos juges ont fini par dire : "Ça suffit, on applique enfin les règles européennes." Résultat ? Un vide juridique que cette nouvelle loi vient combler.

Avant : Votre collaborateur en arrêt maladie ? Zéro jour de congés acquis.

Maintenant : Il acquiert 2 jours ouvrables de congés par mois d'arrêt, jusqu'à 24 jours ouvrables par an maximum. (soit 1.67 jours ouvrés, jusqu'à 20 jours ouvrés par an)

Là, c'est du 2,5 jours ouvrables (2.08 jours ouvrés) par mois pendant tout l'arrêt. Fini la limite d'un an. Votre salarié était déjà protégé, il l'est encore plus maintenant.

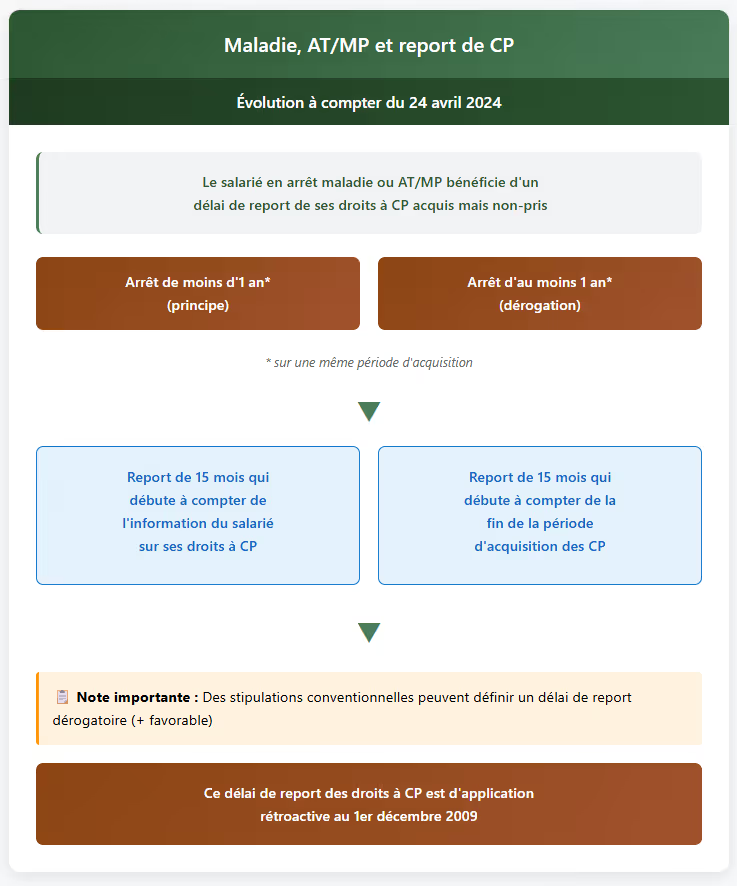

Votre salarié n'a pas pu partir en vacances à cause de sa maladie ? Pas de panique. Il a désormais 15 mois pour rattraper ses congés, au lieu de les perdre. Et si vous négociez un accord d'entreprise, vous pouvez même prolonger ce délai.

Si votre salarié est absent plus d'un an, les règles sont un peu différentes. Le compteur des 15 mois démarre automatiquement à la fin de la période d'acquisition, même s'il n’est pas encore revenu. Mais attention : s'il ne revient pas avant la fin de ces 15 mois, il perd ses congés acquis pendant l'arrêt.

Quand votre salarié revient de son arrêt, vous avez un mois pour lui dire :

Un mail, le bulletin de paie, une lettre... Peu importe le moyen, tant que vous pouvez prouver qu'il a bien reçu l'information.

La loi prévoit une application rétroactive du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, correspondant à l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne qui a donné force contraignante à la Charte des droits fondamentaux européens.

La réforme complexifie la gestion des congés payés et nécessite une adaptation des systèmes de suivi, particulièrement pour :

Bien que conforme au droit européen, la réforme française introduit des garde-fous (plafonnement à 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés pour les MNP, délais de forclusion) qui limitent l'impact sur les entreprises comparativement à une transposition stricte des standards européens.

La loi DDADUE représente ainsi un exemple d'adaptation pragmatique du droit français aux exigences européennes, conciliant protection des droits des salariés et contraintes de gestion des entreprises.

Cet article est publié à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour toute situation spécifique, il est recommandé de consulter un professionnel du droit social.